※この記事は@DIMEに2017年10月29日に掲載されたものです

第1話はこちら

AIを使った音声対話システムを開発するベンチャー企業のNextremer(ネクストリーマー)。この2年ほどで社員数は3名ほどから55名に急成長。高知市内に開発拠点を置き、自社開発のプラットホームの導入や、共同開発を行っている企業は現在約100社。代表取締役CEO向井永浩(むかい・ひさひろ・40才)は金沢大卒後、電機メーカーのSE、外資系企業への転職を経て、2012年Nextremerを設立。14年には現在、技術部門を統括する興梠敬典(ころき・たかのり・30才)と出会い、本格的に音声対話システムの開発に着手した。

●「キャラクターが可愛すぎたよね」

最初に取り組んだのは、アパホテルの女性社長をモデルにしたホテルのフロント係。開発した対話システムは「minarai」と名付けた。

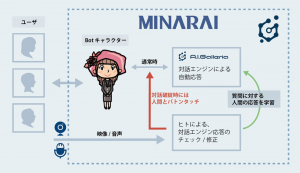

「音声対話システムではカバーできない部分があったので、人がバックアップできる機能を加えました。まだ完成品とは言い難い。そこで見習いと名付けたんです」(向井)

16年5月13、14日、幕張メッセで開催された世界的なベンチャーの祭典、「SLUSH ASIA(スラッシュ アジア)」に出展すると、多くの人がブースを囲んだ。

モニターに映る女性の前のマイクのボタンを押す。「いらっしゃいませ、予約はございますか」「はい」「シングルそれともダブル?」「じゃシングルで」「何泊のご予定ですか」、テレビでおなじみのアパホテルの女性社長をモデルにしたキャラクターと、対話しながら手続きをする。

「キャラクターを可愛くしすぎたよね」等の反省はあったが、イベントへの出展は大盛況だった。

「僕らは音声認識のハードウェアと、AIを使ったテキスト処理を組み合わせて形にして、人に触ってもらい技術的に動かしたらこうなると示せた。音声対話システムのユースケースを、先んじて提示したことが評価につながったじゃないですか」

東京・成増の雑居ビル10Fにある本社オフィスで向井は言う。

「SLUSH ASIA」に出展した音声対話システム「minarai」を搭載したフロント係は、スポットライトを浴びつつあったAIによる音声対話の波に乗った。企業から問い合わせが殺到したのである。

向井は続ける。

「例えばビルの管理人は、人材不足で夜間の管理人を置けない。その代わり夜間に音声対話システムを搭載した管理人を置くことで、問題を解決できます。小規模の銀行の支店の窓口係も音声対応システムが活かして、無人化することもできるし。いち早くフロント係を開発したことで、窓口系の仕事全般に応用できることをアピールできた。音声対話もチャットも両方に対応できますから、うちが開発したチャットボットを利用して、各企業に社内向けのFAQとして使ってもらったり」

興梠が話を継ぐ。

「提供するAIを搭載した『minarai』をベースにしたプラットホームは、完成品ではないんです。利用する企業に応じて、アップデートしカスタマイズ化していかなくてはなりません。AIを使ってデータを機械学習させる対話システムでも、機械がユーザーの思いを想像して会話する、完全自動化は技術的に難しい。ユーザーが使用する中で質問等のログを見て、答えをある程度、機械に追加していかないといけない」

●どこにいてもIT仕事

さて、「SLUSH ASIA」に出展する1年ほど前、興梠が入社する前後のことである。当時、5名ほどいたNextremeのメンバーの一人が、故郷の高知県にUターンする話が持ち上がった。

「困ったな。ただでさえ少ない技術者が一人でも抜けるのは痛手だよ」

そんな向井と興梠は話し合った。

「IT業界でも、地方は安い賃金で使える下請け的なイメージだけど、どうも俺はそんな考えに抵抗があるな」向井の言葉に、「実際、テレビ電話を使ったりして、今はどこにいてもITの仕事ができる環境になっていますよね」興梠が応える。

「地方にだってもちろん優秀な人間はいる」

「学生時代から民間の会社から仕事を受諾して、アプリを作っているような若い連中が地方にもいますし、AIに触れるような面白い仕事が都会にしかないから、技術者が東京とかに集中するわけで、地方でも個の力が生かせる現場を作れば、家の事情で故郷に戻るUターン組や田舎志向のIターンとかの受け皿にもなる」かく言う興梠の妻も徳島出身で、いつの日か妻の故郷で仕事をしたいという思いを抱いていた。

東京からはるかに離れた四国に、技術の拠点であるラボを設置する。果たしてそんな計画は吉と出たか、凶と出たのか。

取材・文/根岸康雄

根岸康雄.yokohama @DIME

根岸康雄.yokohama @DIME