社内でも孤立しがちな中間管理職。働く現場で何を考え、何に悩み、リーダーとしてどのような術を講じているのだろうか。これは課長職に相当するサラリーマンの本音を紹介する企画だ。

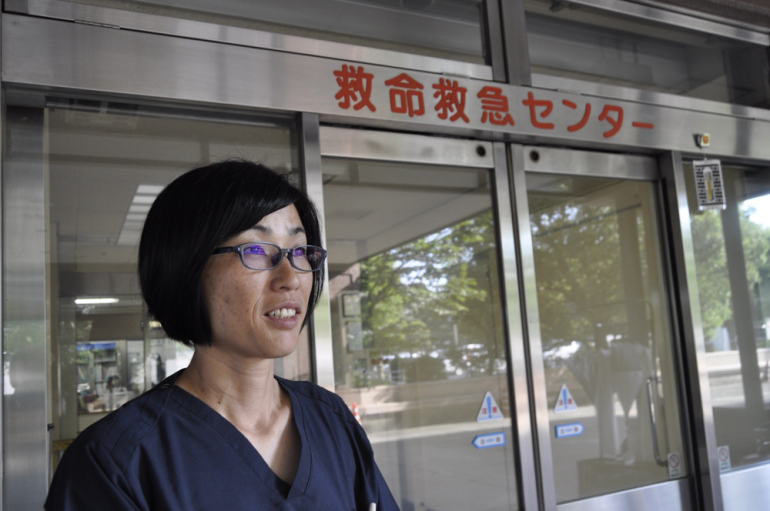

シリーズ第11回は、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 看護師長 武島絵美さん(43)である。ベッド数約450床のこの総合病院は地域医療を担う基幹病院である。武島さんは現在、内科系の5階北病棟の看護師長として、看護師と看護助手含め、40名ほどのリーダーを務めている。

全身ほぼ骨折、でも人間の生命は力強い

彼女が看護師を志したのは中学生の時代、心筋梗塞で母親が入院した時。看護師の身内に接するような献身的な看護に、感銘を受けたことがきっかけだった。人の役に立つ仕事に就きたいと、看護師の専門学校を卒業すると家に近いこの病院に勤務。救急車で搬送された患者に対応する、救命救急センター(以下・救命)に約10年間勤務した。

彼女の話からまず感じたのは、人間の生命の力強さである。ある時、陸橋から15m以上、下の道路に飛び降り自殺を試みた30代の女性が搬送されてきた。

「両足はほぼ粉砕骨折。顔面、頬骨、アゴ、骨盤も骨折していましたが、頭だけは大丈夫でした」患者は自殺願望があるので、精神状態が悪化した時、首を絞める道具にされないよう、ナースコールのコードも手の届かないところに置いた。手術が繰り返され、精神科の医師と相談しながら、気持ちが乗った時にリハビリを進めた。

患者の「なんで死なせてくれなかったの?」という問いに、「いやー、助かっちゃったからね」と、彼女は明るく応えた。その女性は半年ほど入院し、松葉杖を使って歩行できるまでに回復し退院した。

瀕死の人が命を取り留め、回復して退院する姿を目にすることが自分の励みになった。そして救命の忙しさと緊張感が好きだった。夜勤が月に6回以上あったが、子供を実家に預けて働くことが苦ではなかった。

武島が主任、副師長を経て看護師長のポストに就いたのは30代前半だった。各病棟のベッド数のコントロールは師長の仕事だ。入院患者の受け入れ等、医師は病棟のことで要望があれば、師長を通さなければならない。

師長になって、救命救急センターに異動した時のエピソードだ。「僕は救命外来の医者のオリエンテーションを受けてないですけど」と、医師に言われカチンときた。医者へのオリエンテーションなど自分の仕事ではない。「先生の方が救命も長いし、私より知識がおありじゃないですか!?」という感じで、いささか強い口調で言い返した。以後、その医師は前にも増して低姿勢で彼女に接したそうだ。

時として師長は医師より権限があるのだ。

患者に寄り添った看護とは?

5階北病棟の師長を担当して3年目になるが、彼女は今年、“患者さんに寄り添った看護”というビジョンを掲げている。病気を治すのが医師なら、患者に寄り添うことは看護師の役割だ。内科の病棟は抗ガン剤治療を続けている患者が多い。

「技術的なことで、1年目の看護師のやれることは少なくても、患者さんのことを考えることは、ベテランの人と同じようにできるよね」若手の部下にはそんな言葉をかける。患者に新鮮な気持ちで接する新人看護師のほうが案外、患者や家族の微妙な異変に気づくことができることを武島は知っている。

「管理職の道に行くか、スペシャリストの道を選ぶか、どっちが自分に向いていると思う?」中堅の看護師には、そんな問いを投げかける。例えば抗ガン剤治療といっても吐き気がある、熱を出る、白血球の数値が下がって無菌室での治療が必要等、薬によって人それぞれ症状は異なる。30才過ぎの看護師は抗ガン剤治療のエキスパートを目指し、化学治療の認定を取得するため勉強中である。

ガン患者が多い病棟なので、患者の死に立ち会うことも珍しくない。

「何かしてあげたいことはありますか」酒好きの患者のために、師長の彼女が医師の許可を得て酒を湿らせた綿棒で口を湿らせ、家族の願いを叶える時もある。「耳は最後まで聞こえていますから、手を握って話しかけてあげてくださいね」患者の意識レベルが低下した時、ベッドを囲む家族に部下の看護師たちは、そんな声掛けをする。

患者を家族のように接する

患者と一緒に過ごす時間が長い内科病棟は、患者のことをゆっくりと考えられるし、家族ともじっくりと話ができる。部下たちはもうそろそろと、患者のお迎えも受容できる。

ところが、「救命救急センターは違います」武島は話を続ける。彼女は新人から約10年間、救命に勤務し、幾つかの病棟を経て再び師長として救命に戻った。

急患や事故で救命に搬送されるケースでは、亡くなる人も少なくない。「もっと何かやれたのではないか」そんな思いを師長に吐露する看護師もいる。特に辛いのは事故で亡くなるケースだ。「ご家族へのお声掛けは控えていいよ」、彼女は部下たちにそんなアドバイスをする時もある。部下たちは、雑然とした救命外来の施設の一角をカーテンで仕切り、椅子を出して家族が遺体と向き合い、手を握れる時間と空間を用意する。

治療の際に、服はハサミで切られてしまう。だから、「タオルじゃなくて、ご遺体にはしっかり布団をかけてあげようよ」と、看護師に指示することもある。

「自分の家族がされたたら嫌だと思うことは避ける、そんな介護を提供しよう」と、機会があるごとに彼女は部下たちに声掛けしている。

患者を家族のように扱う――それは医療に携わる武島の胸の内を占める心情である。「ですから、滅入りそうになったこともありましたよ」と、彼女はある体験を語りだす。

背筋が伸びた師長から嗚咽が漏れ一瞬、武島は言葉に詰まった。

さて、その体験とは――後編に続く。

取材・文/根岸康雄

http://根岸康雄.yokohama

根岸康雄.yokohama @DIME

根岸康雄.yokohama @DIME